Dans les coulisses de "La Prophétie des Soeurs-Serpents": faire parler un peuple colonisé quasi-disparu à la première personne

Comment reconstituer le monde "amérindien" kalinago précolonial ? La démarche de l'histoire subalterne appliquée à l'écriture de fiction...

Je vous propose une série d'articles courts sur les coulisses de l'écriture de La Prophétie des Soeurs-Serpents. L’occasion pour moi d’expliquer mon processus créatif, de dévoiler les recherches et la démarche intellectuelle (voire épistémologique) qui sous-tendent le roman… mais aussi, de partager les détails croustillants, moments de magie, et autres anecdotes ayant parsemé l’aventure de la rédaction.

Reconstituer une civilisation quasi disparue – sa langue, son organisation sociale, sa spiritualité et sa cosmovision… Une tâche aussi passionnante que périlleuse !

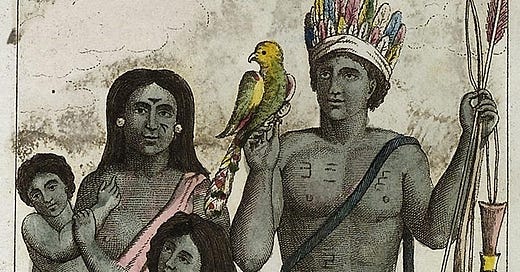

Figurant parmi les quatre protagonistes de la Prophétie des Soeurs-Serpents, Nònoum est une jeune chamane (le terme exact est boyé) appartenant à la nation kalinago. Les Kalinagos sont le peuple autochtone « amérindien » qui habitait les petites Antilles à l’arrivée des colons européens, et qui a subi un génocide presque total au 17ème siècle.

La difficulté principale réside dans le fait que la majorité des sources disponibles sur les Kalinagos ne nous ont pas été transmises par les concerné·e·s eux-mêmes, mais par les « explorateurs » européens du 17ème siècle. L’exemple le plus connu est bien sûr le fameux Dictionnaire français-kalinago (1665) du père Raymond Breton – personnage clé du roman, inspiré d’un religieux français qui a réellement existé. Ainsi la majorité des éléments linguistiques et anthropologiques présentés dans le roman sont-ils tirés de ce dictionnaire.

C’est même le cas de certaines anecdotes humoristiques du récit : la façon dont les Kalinagos se moquaient des colons en les comparant à des tortues à cause de leurs habits couvrants ; ou encore le fait qu’ils feignaient d’accepter le baptême chrétien dans le but d’obtenir des cadeaux de la part des ecclésiastiques… !

Toutefois, malgré la richesse de ses travaux, le père Breton reste un missionnaire colonial affecté par les préjugés de son temps…

Aussi m’a-t-il fallu confronter ses écrits aux travaux modernes des archéologues et anthropologues, de même qu’aux sources d’informations qui émergent aujourd’hui de la part d’activistes culturels autochtones, qu'ils soient descendants des Kalinagos de la Dominique (la dernière communauté subsistant de nos jours) ou d'autres peuples premiers de la Caraïbe (notamment les Taïnos de Puerto Rico, ou les Kali’na du plateau des Guyanes).

L’idée du personnage de Nònoum est précisément partie de cette frustration. Certes, les récits coloniaux sur les Kalinagos abondent (écrits des pères Du Tertre et Labat, journal de l’anonyme de Carpentras, dictionnaire du père Raymond Breton etc….). Mais l’archive coloniale se fait bien silencieuse dès lors qu’il s’agit de restituer la perspective des concerné.es.

C’est précisément cette problématique - d’ordre général dès lors qu’on travaille sur un contexte colonial - qui a mené au développement du courant historiographique de l’histoire « par en bas » et des études subalternes, auxquels je rattache ma démarche d’écriture et de recherche. Conceptualisé par des chercheur.euses indien.nes dans les années 1970, ce courant met en lumière les limites structurelles et les biais de l’archive officielle – du fait de ses conditions de production, qui reflètent la domination et les inégalités de pouvoir d’une société donnée. En effet, privé.e de l’accès à l’écrit, les subalternes (femmes, esclavisé.es, autochtones, classes paupérisées) sont soit absents de ces archives, soit cité.es comme objet sur lequel est produit le discours des dominants.

Ainsi, la démarche subalterniste consiste à lire l’archive à contre-grain, pour exhumer les perspectives de celles et ceux qui ont été silencié.es par cette dernière. A noter que les archives judiciaires constituent paradoxalement une mine d’or à cet égard : malgré le caractère extrême de la domination politique qu’ils symbolisent, les archives des procès sont l’un des rares documents d’archive qui restitue textuellement le discours des subalternes.

« Can the Subalterns speak ? » écrivait en 1985 Gayatri Spivak, philosophe indienne, dans un essai et fondateur. C’est précisément la question qui infuse La Prophétie des Sœurs-Serpents.

S’agissant plus précisément du personnage de Nònoum, celle-ci est née de la question suivante : que diraient les Kalinagos du 17ème siècle, confronté.es au déclin de leur monde et à la violence des colons, s’ils pouvaient parler à la première personne ? S’ils pouvaient être sujets de leur propre récit, plutôt qu’éternels objets du récit des colons ?

Cette interrogation a trouvé une acuité particulière lorsque, parcourant le dictionnaire du père Raymond Breton, je suis tombée sur un récit saisissant… Le père Breton, qui vécut près de dix ans parmi les Kalinagos de la Dominique (île située entre la Guadeloupe et la Martinique), raconte avec beaucoup d’effroi sa rencontre avec une femme chamane/boyé. Aux dires du missionnaire, en l’apercevant, celle-ci serait entrée dans une transe « démoniaque », puis se serait écriée dans sa langue : « vite, vite qu’on me le lie crainte qu’il ne m’échappe, que je le mange, tête, épaules, pieds, sa fiente même, que je le broie, que je le réduise en bouillie, et que je l’avale ».

Le récit se poursuit sur les commentaires du père Breton au sujet de « la religion démoniaque des Sauvages », laquelle semble l’avoir terrorisé (cela en rend d’ailleurs la lecture assez cocasse)…

Mais cette femme boyé… Qui était-elle ? Pourquoi a-t-elle ainsi agressé le missionnaire ? Qu’a-t-elle vu durant sa transe ?

Ainsi confrontée à la limite indépassable de l’archive, mon imagination a pris le relais… Et si cette chamane avait reçu une vision, prédisant le sort effroyable qui attendait son peuple ?

Ainsi était né le personnage de Nònoum…